|

Андреев Герман – МС СССР (по материалам Интернета)

Пржевальский Н.М. – Российский путешественник, исследователь

Центральной Азии; почетный член Петербургской АН(1878),

генерал-майор (1886). Родился в селе Кимборы Смоленской губернии

12 апреля 1839 года. Отец, поручик в отставке, умер рано.

Мальчик рос под наблюдением матери в имении Отрадное. В 1855

году окончил смоленскую гимназию и определился в Москве

унтер-офицером в Рязанский пехотный полк; а получив офицерский

чин, перешел в полоцкий полк. Жил скромно, уклонялся от кутежей,

свободное время проводил на охоте, собирал гербарий, занялся

орнитологией.

После пяти лет службы Пржевальский поступает в Академию

Генерального штаба. Помимо основных предметов, он изучает труды

ученых-географов Риттера, Гумбольдта, Рихтгофена и, конечно,

П.П. Семенова (Тянь-Шанского). Там же он подготовил курсовую

работу «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», на

основе которой в 1864 году его избирают в действительные члены

географического общества.

Занимая должность преподавателя истории и географии в Варшавском

юнкерском училище, Пржевальский усердно изучал эпопею

африканских путешествий и открытий, знакомился с зоологией и

ботаникой, составил учебник географии.

Вскоре он добился перевода в Восточную Сибирь. В 1867 году с

помощью Семенова Пржевальский получил двухлетнюю служебную

командировку в Уссурийский край, а Сибирский отдел

географического общества предписал ему изучить флору и фауну

края.

По Уссури он дошёл до станицы Буссе, потом до озера Ханка, на

котором останавливаются для отдыха перелетные птицы. Здесь он

проводил орнитологические наблюдения. Зимой исследовал

Южно-Уссурийский край, пройдя за три месяца 1060 верст.

Весной 1868 года снова отправился на озеро Ханка, потом усмирил

в Маньчжурии китайских разбойников, за что был назначен старшим

адъютантом штаба войск Приамурской области. Результатами его

первой поездки были сочинения «Об инородческом населении в южной

части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийском крае».

Собрано около 300 видов растений, изготовлено более 300 чучел

птиц, причем многие растения и птицы на Уссури обнаружены

впервые.

Первое путешествие в

Центральную Азию.

В 1870 году Русское географическое общество организовало

экспедицию в Центральную Азию. Начальником ее был назначен

Пржевальский. Вместе с ним в экспедиции участвовал подпоручик

Михаил Александрович Пыльцов. Их путь лежал в Пекин, где

Пржевальский получил в китайском правительстве разрешение на

путешествие.

25 февраля 1871 года он двинулся из Пекина на север к озеру

Далай-Нур, потом исследовал хребты Сума-Ходи и Инь-Шань, а также

течение реки Хуанхэ. Пройдя через пустыню Алашань и Алашаньские

горы, закончил год в Калгане.

5 марта 1872 года экспедиция снова двинулась через пустыню

Алашань к хребтам Наньшаня и далее к озеру Кукунор. Затем

Пржевальский пересек Цайдамскую котловину, преодолел хребты

Куньлуня и достиг в Тибете верховий реки Янцзы.

Летом 1873 года Пржевальский отправился в Ургу (Улан-Батору),

через Среднюю Гоби, а из Урги в сентябре 1873 года вернулся в

Кяхту. По пустыням и горам Монголии и Китая Пржевальский прошел

более

11 800 км

и нанес на карту (в масштабе 10 верст в

1 дюйме

) около

5700 км

. Научные результаты этой экспедиции поразили современников.

Пржевальский первым из европейцев проник в глубинную область

Северного Тибета, к верховьям Хуанхэ и Янцзы (Улан-Мурен). И

определил, что именно Баян-Хара-Ула является водоразделом между

этими речными системами. Пржевальский дал подробные описания

пустынь Гоби, Ордоса и Алашани, высокогорных районов Северного

Тибета и открытой им котловины Цайдама, впервые нанес на карту

Центральной Азии более 20 хребтов, семь крупных и ряд мелких

озер. Карта Пржевальского не отличалась точностью, так как из-за

очень тяжелых путевых условий он не мог делать астрономические

определения долгот. Этот существенный недочет позднее был

исправлен им самим и другими русскими путешественниками. Он

собрал коллекции растений, насекомых, пресмыкающихся, рыб,

млекопитающих. При этом были открыты новые виды, получившие его

имя: ящурка Пржевальского, расщепохвост Пржевальского,

рододендрон Пржевальского... Двухтомный труд «Монголия и страна

тангутов» принес автору мировую известность, был переведен на

ряд европейских языков.

Русское географическое общество присудило Пржевальскому Большую

золотую медаль и «высочайшие» награды – чин подполковника,

пожизненную пенсию в 600 рублей ежегодно. Он получил Золотую

медаль Парижского географического общества. Его имя ставили

рядом с Семеновым Тян-Шанским, Крузенштерном и Беллинсгаузеном,

Ливингстоном и Стэнли...

Второе путешествие в

Центральную Азию.

В январе 1876 года Пржевальский представил в Русское

географическое общество план новой экспедиции. Он намеревался

заняться исследованием Восточного Тянь-Шаня, дойти до Лхасы,

обследовать загадочное озеро Лобнор. Кроме того, Пржевальский

надеялся найти и описать дикого верблюда, который обитал там, по

сведениям Марко Поло.

12 августа 1876 года экспедиция выступила из Кульджи. Преодолев

хребты Тянь-Шаня и Таримскую впадину Пржевальский достиг в

феврале 1877 огромного тростникового болота-озера Лобнор в

длиной

100 км

и шириной от 20 до

22 км

. На берегах таинственного Лобнора, в «стране Лоп», Пржевальский

был вторым... после Марко Поло! Озеро стало, однако, предметом

спора между Пржевальским и Рихтгофеном. Судя по китайским картам

начала XVIII века, Лобнор находился совсем не там, где его

обнаружил Пржевальский. Кроме того, вопреки бытовавшему мнению

озеро оказалось пресным, а не соленым. Рихтгофен считал, что

русская экспедиция открыла какое-то другое озеро, а истинный

Лобнор лежит севернее.

Только через полвека загадка Лобнора была решена окончательно.

Лоб по-тибетски означает «илистый», нор – по-монгольски «озеро».

Оказалось, что это болото-озеро время от времени меняет свое

местоположение. На китайских картах оно было изображено в

северной части пустынной бессточной впадины Лоб. Но затем реки

Тарим и Кончедарья устремились на юг. Древний Лобнор постепенно

исчез, на его месте остались только солончаки, блюдца небольших

озерков. А на юге впадины образовалось новое озеро, которое

открыл и описал Пржевальский.

В начале июля 1877 года экспедиция вернулась в Кульджу.

Пржевальский был доволен: он изучил Лобнор, южнее озера открыл

хребет Алтынтаг, описал дикого верблюда, добыл даже его шкуры,

собрал коллекции флоры и фауны.

Здесь же, в Кульдже, его ждали письма и телеграмма, в которых

ему предписывалось непременно продолжать экспедицию.

Во время путешествия 1876-1877 годов Пржевальский прошел по

Центральной Азии немногим более четырех тысяч километров – ему

помешали война в Западном Китае, обострение отношений между

Китаем и Россией и его болезнь: нестерпимый зуд во всем теле. И

все-таки это путешествие ознаменовалось двумя крупнейшими

географическими открытиями - низовьев Тарима с группой озер и

хребта Алтынтаг.

Болезнь заставила его вернуться на время в Россию, где он

опубликовал свой труд «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».

Третье путешествие в

Центральную Азию.

Отдохнув, Пржевальский в марте 1879 года с отрядом в 13 человек

начал путешествие, названное им «Первым Тибетским». От Зайсана

он направился на юго-восток, мимо озера Улюнгур и вдоль реки

Урунгу до ее верховьев. В районе озера Баркуль и селения Хами

Пржевальский пересек самую восточную часть Тянь-Шаня. Затем он

проследовал через пустыню Гоби и достиг хребтов Наньшаня и

Цайдамской котловины.

В этом путешествии Пржевальский стремился пересечь Куньлунь и

Тибет и достичь Лхасы. Но тибетское правительство не хотело

пускать Пржевальского в Лхасу, и местное население было так

возбуждено, что Пржевальский, перейдя через перевал Тан-Ла и

находясь в 250 верстах от Лхасы, был вынужден отступить и через

Наньшань и пустыню Гоби осенью 1880 года он вернуться в Ургу

(Улан-Батор).

Во время этого путешествия он прошел около восьми тысяч

километров и произвел съемку более четырех тысяч километров пути

через районы Центральной Азии. Впервые исследовал верхнее

течение реки Хуанхэ на протяжении более

250 километров

; открыл хребты Семенова и Угуту-Ула. Описал два новых вида

животных – лошадь Пржевальского и медведя пищухоеда или

тибетского медведя. Его помощник, Всеволод Иванович Роборовский,

собрал огромную ботаническую коллекцию: около 12 тысяч

экземпляров растений - 1500 видов. Свои наблюдения и результаты

исследований Пржевальский изложил в книге «Из Зайсана через Хами

в Тибет и на верховья Желтой реки». Итогом трех его экспедиций

были принципиально новые карты Центральной Азии. Вскоре он

подает в Русское географическое общество проект об исследовании

истоков Хуанхэ.

Четвертое путешествие в

Центральную Азию.

В 1883 году Пржевальский предпринял четвертое путешествие в

Центральную Азию, во главе отряда из 21 человека. На этот раз

его сопровождает Петр Кузьмич Козлов, для которого эта

экспедиция станет первым путешествием в Центральную Азию.

Из Кяхты Пржевальский двинулся через Ургу по своему пути

возвращения из третьей экспедиции – пересек пустыню Гоби и

достиг Наньшаня. К югу от Наньшаня он вошел в самую восточную

часть Куньлуня, где исследовал истоки реки Хуанхэ и водораздел

между ней и Янцзы, а оттуда прошёл через Цайдамскую котловину к

хребту Алтынтаг. Затем он прошел вдоль Куньлуня до Хотанского

оазиса, повернул на север, пересек пустыню Такла-Макан и через

Тянь-Шань вернулся в Каракол. Путешествие окончилось лишь в 1886

году. За три года был пройден огромный путь –

7815 километров

, почти совсем без дорог. На северной границе Тибета открыта

целая горная страна Куньлунь с величественными хребтами – о них

в Европе ничего не было известно. Исследованы истоки Хуанхэ,

открыты и описаны большие озера – Русское и Экспедиции. В

коллекции появились новые виды птиц, млекопитающих и

пресмыкающихся, а также рыб, в гербарии - новые виды растений. В

1888 году увидела свет последняя работа Пржевальского «От Кяхты

на истоки Желтой реки».

Академия наук и ученые общества всего света приветствовали

открытия Пржевальского. Открытый им хребет Загадочный назван

хребтом Пржевальского. Крупнейшими его заслугами является

географическое и естественно-историческое исследование горной

системы Куньлуня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и

Кукунора и истоков Хуанхэ. Кроме того, им был открыт целый ряд

новых форм животных: дикий верблюд, лошадь Пржевальского,

тибетский медведь или медведь пищухоед, ряд новых видов других

млекопитающих, а равно собраны громадные зоологические и

ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм,

описанных потом специалистами. Будучи хорошо образованным

натуралистом, Пржевальский был в то же время прирождённым

путешественником-скитальцем, предпочитавшим одинокую степную

жизнь всем благам цивилизации. Благодаря своему настойчивому,

решительному характеру он преодолел противодействие китайского

правительства и сопротивление местных жителей, иногда доходившее

до открытого нападения.

Окончив обработку четвёртого путешествия, Пржевальский готовился

к пятому. В 1888 году он двинулся через Самарканд к

русско-китайской границе, где во время охоты в долине реки

Кара-Балта, выпив речной воды, заразился брюшным тифом. Ещё по

дороге в Каракол, Пржевальский почувствовал себя плохо, а по

прибытии в Каракол он совсем слёг. Через несколько дней

1 ноября 1888 года (в возрасте 49 лет)

он скончался – по официальной версии, от брюшного тифа.

Похоронен на берегу озера Иссык-Куль.

|

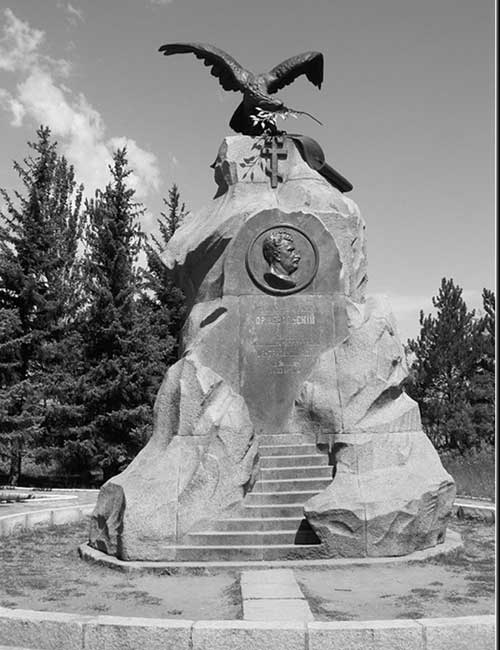

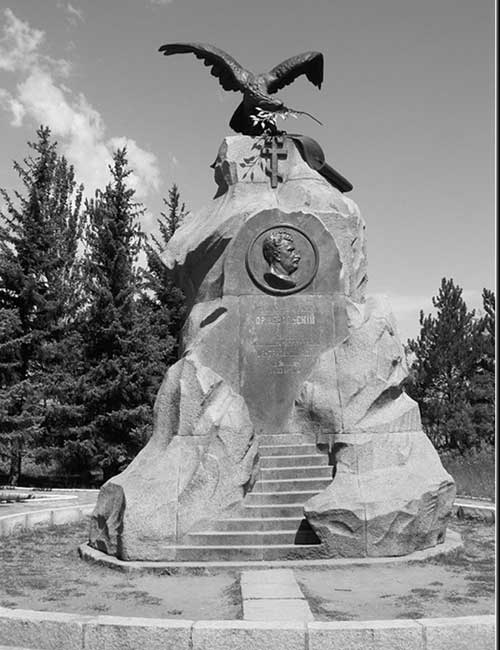

| Памятник |

На могиле Пржевальского воздвигнут памятник по рисунку А.А.

Бильдерлинга. На памятнике начертана скромная надпись:

«Путешественник Н.М. Пржевальский». Так он завещал. Другой

памятник тоже по проекту Бильдерлинга поставлен Географическим

обществом в Александровском саду в Санкт-Петербурге. В 1889 году

Каракол был переименован в Пржевальск.

В советское время недалеко от могилы был организован музей,

посвященный жизни Пржевальского. Пржевальский лишь в очень

редких случаях пользовался своим правом первооткрывателя, почти

всюду сохраняя местные названия. Как исключение появлялись на

карте «озеро Русское», «озеро Экспедиции», «гора Шапка

Мономаха», «Русский хребет», «гора Царя Освободителя».

|